[English below]

Depuis mes premiers films, je m’intéresse à la manière dont le cinéma dialogue avec l’architecture. L’espace filmé ne se limite pas à un décor ; il devient un acteur à part entière, influençant la mise en scène.

Dans mes films, je m’attache à filmer les espaces comme des lieux expressifs, où l’histoire ne se résume pas aux personnages, mais se joue aussi dans les relations qu’ils entretiennent avec leur environnement, qu’il s’agisse de bâtiments ou de paysages.

Le cinéma permet ainsi de voir l’architecture : en soulignant ses détails, en accentuant ses lignes, en en faisant un protagoniste du récit. Ce dialogue entre l’espace construit et l’image en mouvement m’intéresse depuis mes premiers films.

Dans Angela, Denis et moi (1986), la marche d’un couple dans un marché italien, le Foro Annonario de Senigallia, annonce une recherche constante sur l’interaction entre le mouvement des corps et les lieux. Je prolonge ce rapport, qui n’est pas encore clairement identifié pour moi, dans L’Adieu (1987), où la Rotonda de Senigallia, autre lieu emblématique de cette ville balnéaire, exprime ce désir d’inscrire les corps dans des paysages urbains et de fixer par l’image la présence des personnes que j’aime, ainsi qu’une scénographie pour les accueillir.

Mon intérêt grandissant pour la danse contemporaine développe cette exploration. C’est une colline (1990) illustre l’utilisation d’un garage transformé en scène chorégraphique. Cette dynamique du mouvement et de l’espace se déploie dans Celui qui aime a raison (2005), tourné à São Paulo, où l’absence de dialogues met en avant une écriture chorégraphique dans un paysage urbain moderniste.

Pour l’écriture du court-métrage L’Italie (2012), je découvre le quartier parisien de la ZAC Masséna et des Olympiades, qui sert de matrice à une promenade urbaine où la ville façonne la narration. Cette approche se prolonge dans Si c’est une île, c’est la Sicile (2012), un projet participatif où des habitants et des étudiants en architecture investissent la ville de Pantin et Gibellina pour questionner l’urbanisme et la place de l’individu dans un monde devenu hostile.

Cet entremêlement du cinéma et de l’architecture se prolonge dans nombre de mes travaux, tels que la série de films autour de l’œuvre de l’architecte italo-brésilienne Lina Bo Bardi (2016) ou dans des films expérimentaux, tel le court-métrage MΩSAIKO (2024), qui se déploie dans des parcs urbains d’Athènes.

La page Ce que l'architecture me fait présente une liste de mes films qui dialoguent avec l'architecture.

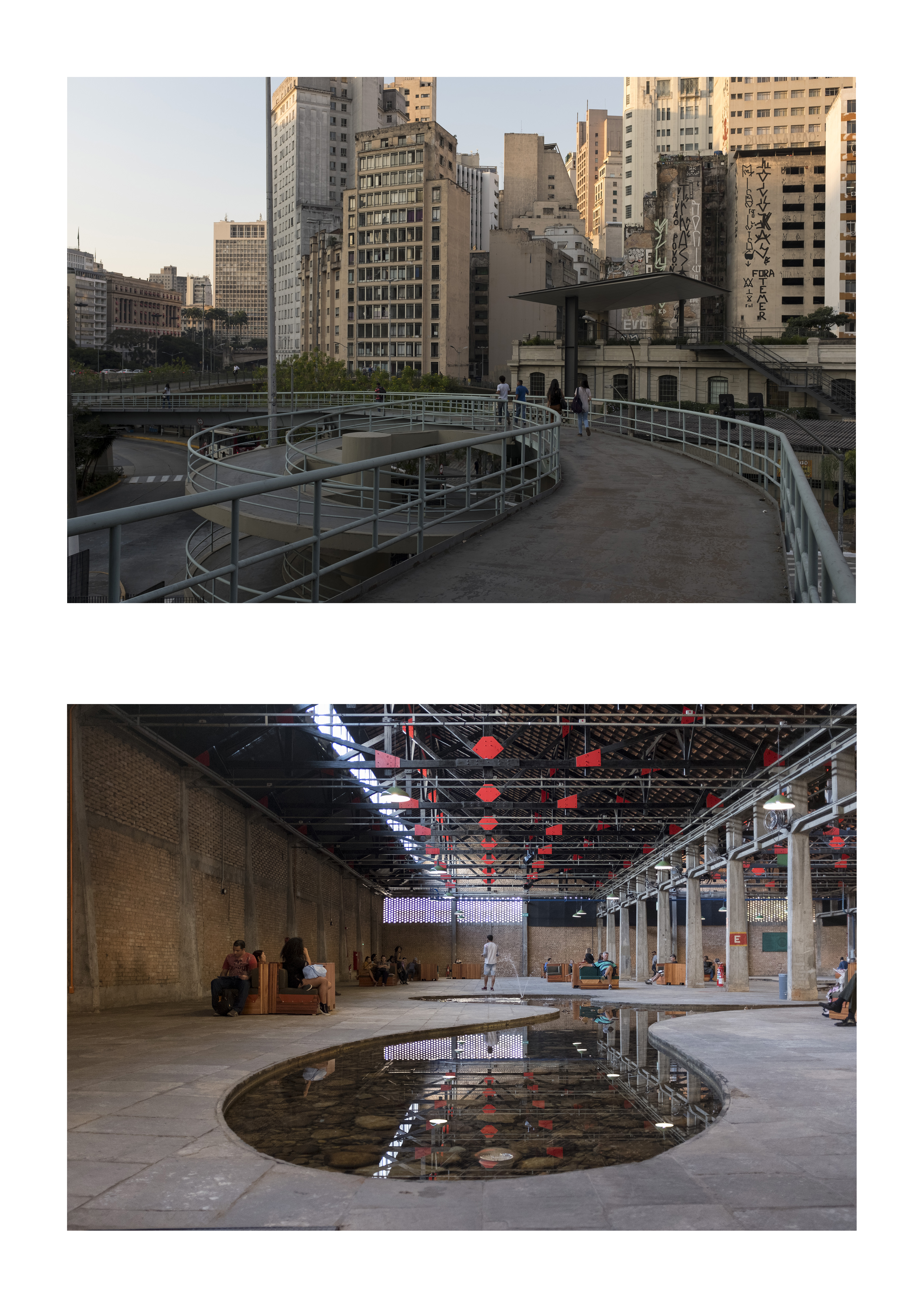

Photographies de repérages pour l'exposition Wuppertal, un film exposé

Since my earliest films, I have been interested in how cinema engages in a dialogue with architecture. Filmed space is not merely a backdrop; it becomes an active participant, influencing the mise-en-scène.

In my films, I strive to capture spaces as expressive places, where the story is not limited to the characters but is also shaped by their relationship with their environment—whether buildings or landscapes.

Cinema allows us to see architecture: by highlighting its details, emphasizing its lines, and making it a protagonist in the narrative. This dialogue between constructed space and the moving image has fascinated me since my first films.

In Angela, Denis et moi (1986), the walk of a couple through an Italian market, the Foro Annonario in Senigallia, marks the beginning of my ongoing exploration of the interaction between the movement of bodies and spaces. I extended this approach—though without fully identifying it at the time—in L’Adieu (1987), where the Rotonda of Senigallia, another emblematic site of this seaside town, reflects my desire to inscribe bodies within urban landscapes and to capture, through images, both the presence of the people I love and a scenography to welcome them.

My growing interest in contemporary dance deepened this exploration. C’est une colline (1990) illustrates the use of a garage transformed into a choreographic stage. This dynamic interplay of movement and space further unfolds in Celui qui aime a raison (2005), shot in São Paulo, where the absence of dialogue foregrounds a choreographic approach within a modernist urban landscape.

While writing the short film L’Italie (2012), I discovered the Parisian district of ZAC Masséna and Les Olympiades, which became the framework for an urban journey where the city itself shapes the narrative. This approach continued in Si c’est une île, c’est la Sicile (2012), a participatory project in which residents and architecture students engaged with the cities of Pantin and Gibellina, questioning urbanism and the place of the individual in an increasingly hostile world.

This intertwining of cinema and architecture extends throughout much of my work, including a series of films on the work of Italian-Brazilian architect Lina Bo Bardi (2016), as well as experimental films such as the short MΩSAIKO (2024), which unfolds within Athens’ urban parks.

The page Ce que l’architecture me fait presents a list of my films that engage in a dialogue with architecture.